“Lo importante es no dejar de hacerse preguntas.”- Albert Einstein.

Estos días he estado viendo una serie que me ha parecido bastante interesante. No solo por la historia, sino por ciertos detalles que, cuando se miran con un poco de curiosidad, te hacen parar y pensar: aquí hay algo más.

Hace exactamente una semana hablábamos en el blog de tres nombres muy conocidos relacionados con el mundo del helado, todos ellos con algo en común: su origen en 1981. Un dato curioso, casi anecdótico. Lo que no esperaba era volver a encontrarme ese mismo número, el 81, en un contexto completamente distinto y bastante particular.

Para mí fue una señal clara de que tenía que escribir al respecto. Así que aquí estamos.

En esta ocasión, el 81 no aparece como una fecha, sino como parte de un archivo concreto, numerado dentro de una colección mucho mayor. Y ahí fue cuando la coincidencia dejó de parecer casual. Porque ese archivo no es solo un recurso narrativo: tiene implicaciones que conectan directamente con la química, y con la forma en que ciertos conceptos científicos se cuelan en la ficción para construir tensión y malestar.

Así que hoy viernes nos vamos a permitir un pequeño desvío del laboratorio al mundo de las series. Muchas veces el terror psicológico funciona precisamente porque se apoya en ideas reales, aunque luego se lleven a terrenos extremos.

Aviso antes de seguir: en este post hay algo de spoiler, así que si aún no has visto la serie y prefieres hacerlo sin pistas previas, quizá quieras dejar la lectura para más adelante.

Un apunte necesario sobre la serie.

La serie gira en torno a la restauración de unas antiguas cintas de vídeo y audio que forman parte de un archivo misterioso identificado con el numero 81. Lo que empieza como un trabajo técnico y aparentemente rutinario va derivando, poco a poco, en algo bastante más inquietante.

Sin entrar en detalles clave de la trama, la historia construye una atmósfera en la que el entorno deja de ser un simple decorado. En ese contexto, aparece un elemento biológico muy concreto que se repite a lo largo de la serie y que acaba teniendo un papel central en la narración: el moho.

No se presenta solo como una señal de abandono o deterioro, sino como algo que parece interactuar con el espacio y con las personas, afectando la percepción, el cuerpo y el comportamiento. Es una elección claramente inquietante, pero no arbitraria.

Es ahí donde la serie empieza a rozar el terreno de la ciencia. No lo hace con rigor químico, sino desde el lenguaje del terror psicológico. Aun así, se apoya en ideas reales que, llevadas al extremo, resultan profundamente incómodas.

Para entender por qué el moho funciona tan bien como recurso narrativo, y hasta qué punto tiene una base real, conviene detenerse un momento y mirar qué dice la química.

¿Qué es realmente el moho y por qué nos inquieta?

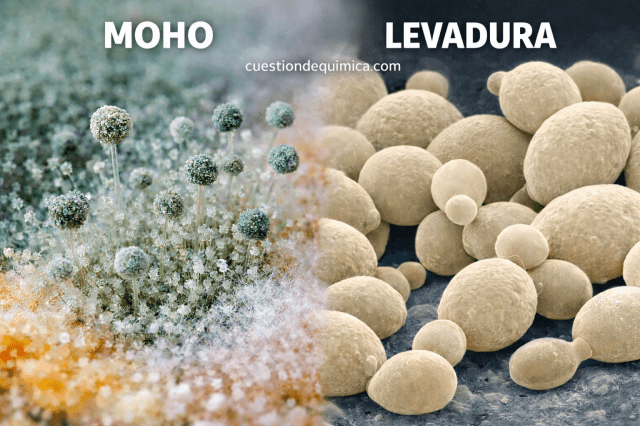

El término moho engloba a un grupo muy diverso de hongos filamentosos microscópicos. A diferencia de las levaduras, estos organismos crecen formando redes de filamentos llamados hifas, que en conjunto constituyen el micelio, la estructura visible que reconocemos como manchas de distintos colores sobre superficies húmedas.

Desde la química y la bioquímica, los mohos son organismos heterótrofos. Obtienen energía degradando materia orgánica mediante la liberación de enzimas extracelulares capaces de romper macromoléculas complejas como polisacáridos, proteínas y lípidos en fragmentos más simples que luego absorben.

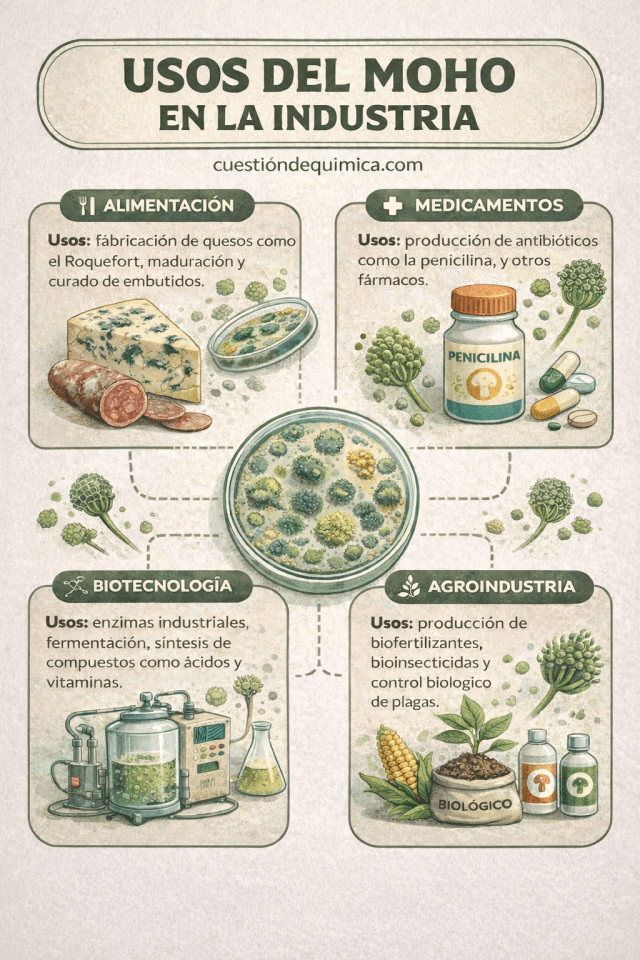

Esta “digestión externa” explica tanto su capacidad para estropear alimentos como su enorme utilidad industrial.

Además, muchos mohos producen metabolitos secundarios, moléculas que no son esenciales para su crecimiento, pero sí para su supervivencia en el entorno. Algunas son tóxicas; otras tienen aplicaciones clave en alimentación, química y medicina.

Esta capacidad para producir sustancias activas es una de las razones por las que el moho resulta tan inquietante en la ficción. En ese contexto, suele asociarse a contaminación y pérdida de control. Aunque no existen mohos con efectos sobrenaturales, la idea no surge de la nada. La exposición prolongada a ambientes con altas concentraciones de esporas puede causar problemas respiratorios, reacciones alérgicas y malestar general, especialmente en personas sensibles.

La ficción exagera estos efectos, pero se apoya en un hecho real: los hongos tienen una enorme capacidad química para modificar su entorno.

Cuando el moho fue un problema real: el ergotismo y las micotoxinas.

Uno de los episodios históricos más conocidos relacionados con los mohos es el ergotismo, una enfermedad causada por el consumo de cereales contaminados con Claviceps purpurea, el llamado cornezuelo del centeno.

Este hongo produce alcaloides del ergot, compuestos con una potente actividad sobre el sistema nervioso y el sistema circulatorio. Durante la Edad Media, su ingestión provocó epidemias con síntomas especialmente graves: convulsiones, alucinaciones, espasmos musculares, una intensa sensación de quemazón en las extremidades y, en los casos más severos, gangrena.

El conjunto de estos síntomas fue conocido como el “fuego de San Antonio”. Durante siglos se interpretó como un castigo divino o un fenómeno sobrenatural, ya que nadie podía explicar por qué aparecía de forma repentina y afectaba a poblaciones enteras.

Este sufrimiento quedó plasmado de forma especialmente cruda en el Retablo de Isenheim, pintado por Matthias Grünewald a comienzos del siglo XVI para un hospital que atendía a enfermos del llamado fuego de San Antonio. Las figuras deformadas, las lesiones visibles en la piel y la expresión de dolor extremo se han interpretado como una representación cercana de los síntomas que hoy asociamos al ergotismo. Lo que entonces se entendía como una prueba espiritual, hoy sabemos que tenía una explicación química concreta.

La Crucifixión, detalle del Retablo de Isenheim, Matthias Grünewald, c. 1512–1516.

Pintada para un hospital de la orden de los antonianos, la obra muestra un cuerpo cubierto de llagas, con una tonalidad verdosa y una tensión corporal extrema. Estos rasgos han sido relacionados por historiadores del arte y de la medicina con la experiencia física de los enfermos del llamado fuego de San Antonio.

De hecho, algunos de los alcaloides producidos por Claviceps purpurea están relacionados estructuralmente con compuestos que siglos más tarde darían lugar a fármacos… e incluso al LSD.

Junto al ergotismo, existen otros riesgos reales asociados al moho: las micotoxinas. Sustancias como las aflatoxinas u ocratoxinas pueden contaminar alimentos y resultar tóxicas incluso en cantidades muy pequeñas. Su alta estabilidad química hace difícil eliminarlas una vez presentes, lo que explica los estrictos controles aplicados hoy en la industria alimentaria.

El moho como aliado: alimentos, bebidas y química industrial.

Paradójicamente, las mismas capacidades químicas que hacen al moho potencialmente peligroso son las que lo convierten en un aliado cuando se utiliza de forma controlada.

En la elaboración de quesos madurados, especies del género Penicillium degradan grasas y proteínas, generando los compuestos responsables del aroma, el sabor y la textura de quesos como el Roquefort, el Brie o el Camembert.

Todo este proceso es química en acción, catalizada por enzimas fúngicas.

El papel del moho va mucho más allá del queso. En alimentos y bebidas fermentadas, especialmente en Asia, hongos como Aspergillus oryzae producen enzimas que transforman almidones y proteínas en azúcares y aminoácidos, permitiendo fermentaciones posteriores por levaduras y bacterias.

A escala industrial, mohos como Aspergillus niger se utilizan para producir ácido cítrico, y el descubrimiento de la penicilina a partir de especies del género Penicillium marcó un punto de inflexión en la química medicinal. Hoy, muchas enzimas y compuestos industriales tienen origen fúngico, aunque rara vez pensamos en ello.

El uso del moho en la industria alimentaria no es casual ni improvisado. Se basa en la selección cuidadosa de cepas concretas y en el control estricto de las condiciones de cultivo. Factores como la temperatura, la humedad, la disponibilidad de oxígeno o la composición del sustrato determinan qué especies crecen y qué compuestos se generan.

En este contexto, el moho se gestiona como cualquier otro proceso industrial: se controla, se monitoriza y se ajusta. Esto permite potenciar la producción de aromas, texturas o enzimas deseables y evitar la formación de metabolitos indeseados o tóxicos.

La diferencia entre un alimento transformado y un alimento estropeado no está en la presencia del moho, sino en el control del proceso.

Del terror a la química verde.

Actualmente, la química y la biotecnología exploran el uso de mohos en procesos más sostenibles, como la valorización de residuos agroindustriales, la producción de biocombustibles o el desarrollo de nuevos biomateriales.

En este contexto, los hongos se convierten en aliados clave de la química verde, demostrando que organismos tradicionalmente asociados al deterioro pueden ser herramientas de transformación y eficiencia cuando se comprenden y se controlan.

Así que, detrás del moho que tantas veces asociamos al deterioro, hay una química compleja que explica tanto sus riesgos como su enorme utilidad.

Entenderlo no implica perderle el respeto, sino saber cuándo es un riesgo y cuándo es una herramienta. En ese equilibrio es donde la química deja de ser un elemento inquietante y se convierte en una aliada silenciosa de nuestra vida cotidiana.

Y hasta aquí este curioso post de viernes, como siempre, gracias por estar del otro lado, y … ¡hasta la próxima!